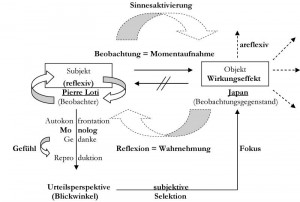

Der Wahrnehmungsprozess bei Pierre Loti

Ein Verstehen bzw. Begreifen des Gesehenen stellt sich dann erst ein, wenn der Beobachter seine geistige Fähigkeit (=Verstand) benutzt, um die objektgebundene Reflexion mittels der Sinnesaktivierung (als Kondition) erfassen zu können. Dieser Prozess sei als Wahrnehmung zu bezeichnen. Durch die Wahrnehmung entsteht der Gedanke, der beim Menschen aufgrund seiner Individualität persönlich ist. Der Gedanke ist bei den Individuen daher stets verschieden, weil beispielsweise seine seelische Verfassung, dessen Verhältnis Ich und Mitmensch oder Natur und Welt, überhaupt sein eigenes Erleben individuell-autonom ist (außer im Kindesalter; dort ist sie noch heteronom bestimmt). Soll ein Gedanke schriftlich festgehalten werden, erfolgt die Fixierung mittels der Sprache und der Schrift. Doch bevor dieser Gedanke zu Papier gebracht wird, schaltet sich die Instanz „Gefühl“ ein. Das Gefühl in seiner Komplexität sympathisiert mit der Vielfalt eines Gedankenkonstruktes, d.h. die bereits erlebten Ereignisse fallen im Reproduktionsprozess unterschiedlich aus – es entsteht ein Gedankenbild: ein konkretes Ereignis wird mittels einer Momentaufnahme im Gedächtnis fotografisch visualisiert und gespeichert. Mehrere Momentaufnahmen aneinander gereiht ergibt ein Bild, ein Kunstwerk. Solange aber die Speicherung lediglich nerval verläuft, fällt die Freigabe für die schriftliche Dokumentation noch aus; die Freigabe kann nur über die Sprache und der Schrift erfolgen, um das Gedachte angemessen und passend zunächst für sich selbst und dann (eventuell) für andere beschreiben und dokumentieren zu können. Möchte der Berichterstatter seine zunächst intimen und persönlichen Erlebnisse tatsächlich freigeben, so steckt meistens eine Intention dahinter: Anteilnahme, Belehrung, Kritik u.v.m. Das heißt also: Bevor man den Gang zum Publikum wagt, unterzieht sich der Darsteller (!) zunächst einer Autokonfrontation durch Reflexion – er steht im Dialog mit sich selbst, also dem Monolog. Nun was passiert? Das Gedankenbild sickert durch den Filter einer bezeichneten „Urteilsperspektive“ oder besser bekannt als Blickwinkel, den Fokus. Für den Berichterstatter stellt der Fokus im Rahmen einer schriftlichen Niederschrift einen inhaltlichen Schwerpunkt dar; er präsentiert Aspekte, die er subjektiv selektiert hat, deren Qualität in der Darstellungsweise zum Tragen kommt. Ein Qualitätsmerkmal der Darstellungsweise ist die Sprache (wie oben bereits kurz angesprochen wurde); sie ist nicht nur Ausdrucks-, sondern auch Kommunikationsmittel zwischen Autor und Leser. Durch die Sprache entsteht ein nicht-gesprochener, ein notierter Dialog. Die Sprache muss aber verstanden werden, um die Aussage verstehen zu können: ein Sprachwortschatz muss gefunden und konstruiert werden, der individuell ausfällt. Metaphern und Symbolbilder können dabei als Hilfsmittel dienen.

Sehen ist ein Vorgang der physiologischen Wahrnehmung und erfolgt über das Sinnesorgan Auge. Neben der visuellen Wahrnehmung gehört auch die auditive (Gehörsinn), olfaktorische (Geruchssinn), gustatorische (Geschmackssinn) und haptische (Tastsinn) Wahrnehmung zu den typisch klassischen fünf Sinnen. Die Visualierung des Beobachtungsgegenstands wurde oben im Rahmen des Wahrnehmungsprozesses als fotografische Momentaufnahme definiert, weil der Autor Pierre Loti im Roman seinen persönlichen Beobachtungsvorgang im Kontext des Fotografierens beschreibt. Im Zuge der Fotografie, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts aufkam, ist der Zusammenhang „sehen“ und „Fotografie“ hier grundlegend. Es muss jedoch angemerkt werden, dass der Vorgang des Fotografierens als solches bei Loti ausbleibt, da das Festhalten der visuellen Momentaufnahme mittels des Sehorgans Auge nicht technisch, sondern malerisch erfolgt. Das Endprodukt dieser Dokumentation ist also keine Fotografie im bekannten Sinne, sondern ein gemaltes Kunstwerk, eingehüllt im Ausdruck der geschriebenen, notierten Sprache des Beobachters.

Zur näheren Erläuterung der bisherigen Ausführung sei an dieser Stelle Roland BARTHES als unverzichtbare Referenz anzuführen, der in Die helle Kammer sehr hilfreiche „Bemerkungen zur Fotografie“ liefert. BARTHES bemerkt nämlich (in Kapitel 4),

„[…] daß ein Photo Gegenstand dreier Tätigkeiten (oder dreier Gefühlsregungen oder dreier Absichten) sein kann: [1] tun, [2] geschehen lassen, [3] betrachten. Der operator (1) ist der PHOTOGRAPH. Der spectator (3) das sind wir alle, die wir in den Zeitungen, Büchern, Alben und Archiven Photos durchsehen. Und was photographiert wird, ist Zielscheibe, Referent, eine Art kleines Götzenbild, vom Gegenstand abgesondertes eidolon, das ich das spectrum (2) der PHOTOGRAPHIE nennen möchte […]. […] Ich konnte annehmen, daß das Gefühl des operator (und demnach das Wesen der PHOTOGRAPHIE im Sinne des PHOTOGRAPHEN) in irgendeiner Beziehung steht zu dem ››kleinen Loch‹‹ (stenopäischer Apparat), durch welches er das, was er ››einfangen‹‹ (überraschen) möchte, besieht, begrenzt, einrahmt und ins Bild bringt. […]“ (BARTHES 1985: 17-18)

Voraussetzung für eine adäquate Anwendung des oben angeführten Zitats von BARTHES auf Pierre LOTIS Aussagen im Hinblick auf die Deskription des Gesehenen ist, nicht von einem fertigen Bild, im Sinne einer produktiven Fotografie auszugehen, sondern von einem bewusst wahrgenommenen Kunstwerk im Sinne der Malerei; denn darin unterscheiden sich die beiden insofern, als dass „die PHOTOGRAPHIE sich nicht über die MALEREI mit der Kunst [berührt], sondern über das THEATER “ (BARTHES 1985: 41).

BARTHES genialer Gedankengang von der Fotografie zum Theater, oder anders formuliert, die Verbindung Fotografie und Theater erklärt sich durch einen simplen, aber doch logischen Aspekt der Historie, nämlich im Konkreten durch den Totenkult, im Allgemeinen durch den Tod. Er beginnt zunächst mit dem Ansatz, dass der Beobachter (im dortigen Kontext der Fotograf bzw. das Subjekt) und der Beobachtungsgegenstand (im dortigen Kontext das zu fotografierende Objekt) im Moment der Fotografie verschmelzen, und zwar in einem Weder-Noch-Zustand. Konditioniert wird dieser Zustand mittels der Fantasie:

„[…] In der Phantasie stellt die PHOTOGRAPHIE (die, welche ich im Sinn habe) jenen äußerst subtilen Moment dar, in dem ich eigentlich weder Subjekt noch Objekt, sondern vielmehr ein Subjekt bin, das sich Objekt werden fühlt: ich erfahre dabei im kleinen das Ereignis des Todes […].“ (BARTHES [1985]: ?)

In letzter Konsequenz sieht sich der Betrachter selbst – so BARTHES – im Bild als den personifizierten Tod: „Ich ahne, daß es noch weit unsanfterer Mittel bedarf, mich aus diesem schlimmen Traum zu wecken; […] doch wenn ich mich auf dem aus dieser Operation hervorgegangenem Gebilde erblicke, so sehe ich, daß ich GANZ UND GAR BILD geworden bin, das heißt der TOD in Person“ (BARTHES [1985]: ?). Pierre Loti formuliert den „memento-mori“-Gedanken im Roman folgendermaßen:

„[…] in Träumen sah ich Wunder aller Art, die mich gewiß erwarteten, wenn ich erst herangewachsen war… Nun bin ich groß geworden und habe auf meinem Lebensweg noch keines der Traumbilder verwirklicht gesehen, im Gegenteil, alles ist um mich her beengender und trüber geworden; die Erinnerungen sind verwischt und den Ausblick in die Zukunft haben graue Wolkenschleier verhüllt.

Bald wird mein Stündchen schlagen, und ich muß zum Staub zurückkehren, ohne einen meiner Kindheitsträume erfüllt zu sehen; […]“ (LOTI 1910: XXXII, 129)

Im Blickwinkel eines Panoramas präsentiert Loti den Tod in verschleierter Form des Traumes, dessen prospektiver Fokus in der prozessualen Adoleszenz-Phase begrenzt ist. Obwohl sich Madame Chrysanthème in literarischer Hinsicht auf der Plattform einer Theaterbühne bewegt, fehlt der mortale Aspekt beim Fortgang zum Theater, den jedoch BARTHES aufgreift und dabei den Bogen vom Ursprung in der Malerei bis zum historischen Theater (in der mythischen Antike) spannt; es handelt sich hierbei um den Totenkult:

„[…] Der erste Mensch, der die erste Photographie sah (wenn man Niepce ausnimmt, der sie gemacht hatte), muß geglaubt haben, es sei ein Gemälde: der gleiche Ausschnitt, die gleiche Perspektive. Die PHOTOGRAPHIE wurde und wird immer noch vom Gespenst der MALEREI heimgesucht […]; sie hat die Malerei, indem sie diese kopierte oder in Frage stellte, zur absoluten, zur väterlichen REFERENZ gemacht hat, so als wäre sie aus dem GEMÄLDE hervorgegangen (technisch gesehen stimmt das zwar, doch nur zum Teil; denn die camera obscura der Maler ist nur einer der Ursprünge der PHOTOGRAPHIE; entscheidend war wohl die chemische Entdeckung). Im eidetischen Sinne unterscheidet sich, an diesem Punkt meiner Untersuchung, eine Photographie, so realistisch sie auch sein mag, in nichts von einem Gemälde. […]“ (BARTHES [1985]

Die camera obscura hat, im ganzen gesehen, die perspektivische Malerei ebenso wie die PHOTGRAPHIE wie auch das DIORAMA hervorgebracht, und alle drei sind Künste der Bühne; wenn ich aber die PHOTOGRAPHIE in engerem Zusammenhang mit dem THEATER sehe, so aufgrund einer eigentümlichen Vermittlung (vielleicht bin ich der einzige, der es so sieht): der des TODES. Die ursprüngliche Beziehung zwischen Theater und TOTENKULT ist bekannt: die ersten Schauspieler sonderten sich von der Gemeinschaft ab, indem sie die Rolle der TOTEN spielten: sich schminken bedeutete, sich als einen zugleich lebenden und toten Körper zu kennzeichnen: der weiß bemalte Oberkörper im totemistischen Theater, der Mann mit dem bemalten Gesicht im chinesischen Theater, die Schminke aus Reispaste im indischen Katha Kali, die Maske des japanischen No. Die gleiche Beziehung finde ich nun in der PHOTOGRAPHIE wieder; auch wenn man sich bemüht, in ihr etwas Lebendiges zu sehen (und diese Verbissenheit, mit der man ››Lebensnähe‹‹ herzustellen sucht, kann nur die mythische Verleugnung eines Unbehagens gegenüber dem Tod sein), so ist die PHOTOGRAPHIE doch eine Art urtümlichen Theaters, eine Art von ››Lebendem Bild‹‹: die bildliche Darstellung des reglosen, geschminkten Gesichtes, in der wir die Toten sehen. […]“ (BARTHES [1985]: )

Anders als bei BARTHES findet die Bühne bei Loti in der „Ver-künstelung“ der Natur ihre Relevanz:

„[…] Dann kamen wir in einen schmalen, schattigen Gang, zwischen zwei fast parallele Reihen hoher Bergeshäupter von auffallender Gleichförmigkeit – symmetrisch wie die Kulissen auf der Bühne. Das war zwar schön, sah aber recht unnatürlich aus. […] (LOTI 1910: II, 9)

[…] So üppig und frisch auch die Vegetation erschien, das ganze sah doch recht japanisch wunderlich aus; ich weiß nun nicht, ob das an der bizarren Form der Berge lag oder – wenn man so sagen dürfte – in der Unwahrscheinlichkeit einzelner allzu hübscher Dinge. […] (LOTI 1910: II, 11)

[…] Bald blitzte es da, bald dort auf, rings um die Bucht herum, vom Fuß der Berge bis zu ihrer höchsten Spitze funkelten Myriaden von Flämmchen durch das Dunkel der Nacht; man glaubte sich vor eine Großstadt versetzt, die wie ein riesenhaftes Amphitheater dem Himmel zustrebte. […]“ (LOTI 1910: II, 16)

Loti findet die japanische Naturhaftigkeit (von der er offenbar ausgegangen ist) nicht mehr in ihrem natürlichen, formfreien Urzustand vor, sondern diese wurde bereits einer strikten formalen Ordnung, nämlich der Gleichförmigkeit, und in der Konsequenz der Unnatürlichkeit unterzogen. Und genau in diesem Betrachtungsmoment des eigentlich (nach BARTHES) „real“ existenten Japan, transformiert sich das Land automatisch zu einem Gemälde; diese Transformation bedingt eine Fixierung eben jenes Bildausschnittes: die Momentaufnahme; es erfährt eine Starre, wird zu einem unbeweglichen Etwas, das betrachtet werden kann. Dass die Landschaftansicht daher einer Kulisse gleichkommt, verwundert nicht, weil ein derartiges Motiv für eine Bühne nicht allzu selten aufgrund der projektiven Funktionsweise, nämlich der Perspektive, als Prospekt Verwendung findet. BARTHES Konnotation Malerei – Fotografie – Theater ist also schlüssig.

Jedoch fehlt bei der Momentaufnahme, also dem fixierten Bild, das Gefühl bzw. die Stimmung des Erlebten: der Übergang vom „real“-Lebendigen zum künstlich-Leblosen (Tod) fordert den Atem des Geistes ein, die Lebendigkeit. Zu dieser Quintessenz musste auch Loti in Madame Chrysanthème gelangen:

„[…] [Ich] will […] noch rasch mein Heim abzeichnen […]. Wie überhaupt fast alles, was ich hier tue, eine Karikatur meiner türkischen Abenteuer zu sein scheint…

Nur mit dem Unterschied, daß ich mich diesmal nicht ungern trenne – aber das Bild hat als interessante Erscheinung für mich seinen Wert.

Ich setze mich also auf die Erde, lege ein Blatt Papier auf mein Pult und beginne zu zeichnen – die drei Frauen stellen sich dicht hinter mich und verfolgen aufmerksam jeden Bleistiftstrich. Noch nie zuvor sahen sie nach der Natur zeichnen und sind daher ganz überrascht davon. Vielleicht zeichne ich nicht so schön wie Herr Zucker, verstehe mich aber dafür um so besser auf die Perspektive… und dann hat man mich gelehrt, alle Dinge so zu zeichnen, wie sie wirklich aussehen, nicht in verzwickten Stellungen und nur auf die Wirkung berechnet. Die Damen bestaunen indes immer mehr die Naturwahrheit meines Bildes. Sobald ich durch Umrisse und Schattierungen einen Gegenstand skizziert, zeigen sie sofort mit dem Finger darauf; […]

Wenn ich mit meiner Zeichnung nur ebenso zufrieden sein könnte wie die Damen! Die Einzelheiten des Bildes stimmen zwar alle, aber der Gesamteindruck des Bildes ist nicht japanisch, sondern französisch: die richtige Stimmung fehlt. Vielleicht hätte ich, um dem Bilde seinen originellen Charakter zu wahren, richtiger daran getan, auf Perspektive und Genauigkeit zu verzichten; mit einer bis an die Grenzen des Möglichen gehenden Verzerrung der ohnehin schon bizarren Linien wäre ich meinem Ziel näher gekommen.

Aber wie könnte ich mit wenigen Bleistiftstrichen all die Feinheiten der japanischen Arbeit wieder geben, ohne das Alter, oder die übertriebene Reinlichkeit unsers Häuschens? Davon, daß wir in einer entlegenen Vorstadt der drolligsten aller Städte wohnten, erzählt meine Zeichnung gar nichts. Ich zweifle, ob ein europäischer Maler die intimen Details des japanischen Lebens überhaupt erfassen und wiedergeben kann […]“ (LOTI 1910: LI, 214-217)

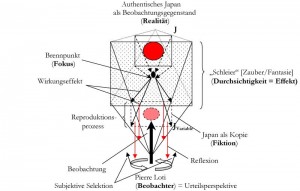

Anstelle der defizitären Emotion im Gemälde Japan tritt der Zustand der Künstlichkeit. Das Japan, das Loti als deskriptives Beobachtungsobjekt selektierte, ist stets (wie bereits konstatiert wurde) aus dem Blickwinkel eines Malers zu betrachten – ein Japan als Malstudie, für den Künstler ein dankbares Landschaftsmotiv: „wie auf Malstudien fand man hier [in Japan] die verschiedensten Landschaftsmotive dicht zusammengedrängt“ (LOTI 1910: II, 11).

Im Bild kann zwar durch die Auswahl der Farben und der Farbkombinationen, durch die Wahl des Themas, das Spiel mit Licht und Schatten, kurz durch alles, was dem Gemälde optisch eine scheinbare, ja trügerische „Lebendigkeit“ verleiht, eine artifizielle Stimmung aufkommen, aber diese ist inaktiv, gefühllos. Die von ihm in das finale Kunstwerk transferierte Emotion stellt sich ein: alles Erlebbare bleibt im Rahmen. An dieser Stelle verfällt das Gemälde in den Zustand ewiger Starre, das Produkt erhält von nun an das Prädikat Kopie:

„Mir erscheint hier alles nur wie eine blasse, vollkommene Kopie“ [LOTI [1887/1910: XX, 95]. Jenes Abbild ist jedoch nicht vollständig, weil die (oben erwähnten) übrigen Sinneseindrücke im Bild unausgesprochen bleiben; es ist nicht imstande, beim Betrachter den Spür-, Tast-, Geruchs- und Geschmacksinn aktiv werden zu lassen. Wohingegen das aktive Er-Leben und Er-fassen des live Gesehenen, also dessen, was nicht nur ausschließlich mit dem Auge, sondern mit allen Sinnen er-spüren, er-tasten, er-hören, er-schmecken das ICH (=Mensch) in der Lage ist zu er-fahren.

Der Moment, in dem der Maler sein Bildmotiv auf der Leinwand fixiert, beendet definitiv die vollkommene geistige Aktivität, die totale Vorstellungskraft des Künstlers; dessen Gedanken und Ideen können nicht mehr weiter gesponnen und ausgelebt werden. Der Betrachter wird im positiven Sinne seiner individuellen Schlussfolgerung überlassen. Er wird sich quasi aufgefordert fühlen, plötzlich aktiv zu werden, zu handeln. Es gibt daher zwei Alternativen: der Pessimist würde die Fahrlässigkeit gutheißen und dem Bild seinem Schicksal überlassen, nämlich dem Tod. Dann wird der erfasste Augenblick nur noch rückseitig an der Erinnerung haften bleiben. Der Optimist hingegen würde das Spiegel-Bild, also die Bildvorderseite, die dem geistigen Auge des Betrachters vorliegt, wahrnehmen und somit das Lebendige aus dem Bild hervorholen. Dadurch hebt der Betrachter die Starre, also den mortalen Aspekt des Bildes zugunsten der intentionalen Inexistenz auf. Die Koexistenz tritt aus dem Bild hervor. Das Leblose, das BARTHES unverblümt in der malerischen Fotografie propagiert, stellt sich als kontraproduktiv, ja sogar autodestruktiv heraus, zumal er sich doch so für den speaktralen „Dualismus“ im Bild (BARTHES nennt in diesem Kontext die Begriffe „studium“ und „punctum“) einsetzt:

„In dem meist einförmigen Raum zieht mich bisweilen (doch leider selten) ein »Detail« an, daß bereits seine bloße Anwesenheit meine Betrachtung verändert, daß es eine neue Photographie ist, die ich betrachte, eine, die in meinen Augen durch einen höheren Wert hervorsticht. Dieses »Detail« ist das punctum (das, was mich besticht).Es ist nicht möglich, für die Beziehung zwischen studium und punctum (wenn letzteres auftritt) eine Regel aufzustellen. Es handelt sich um eine Koexistenz; […] doch aus meiner Sicht, der des spectator, kommt das Detail zufällig und zwecklos im Bild; nichts darauf ist nach den Gesetzen einer kreativen Logik »komponiert«; das Photo ist ohne Zweifel dual, doch ist diese Dualität nicht Motor irgendeiner »Entwicklung«, wie es im klassischen Diskurs der Fall ist. Um das punctum wahrzunehmen, wäre mir daher keine Analyse dienlich (vielleicht aber, man wird sehen, bisweilen die Erinnerung): das Bild braucht nur groß genug zu sein, so daß ich es nicht unter die Lupe nehmen muß (was nichts nützen würde), sondern daß es mir mitten aus der Seite ins Auge springt. […]“ (BARTHES [1985]: 82)

Doch spätestens hier sieht man sich mit der Frage nach einer generellen Existenz konfrontiert: Was sehe ich? Was will ich sehen? Was kann ich sehen? Bei derartigen Fragestellungen ergibt sich der Gedanke an ein Trugbild: „oder täuschen mich nur meine Augen?“ (LOTI [1887]/1910: XX, 95).

Und eben in diesem Dilemma befindet sich der Autor Loti beim Be-Schreiben des Ge-Sehenen: in beiden Fällen (also beim Schreiben und im metaphorischen Sinne beim Malen) liegt ein leeres Blatt bzw. eine leere Leinwand vor. Das leere Blatt be-zeichnet der Autor mit einem gesamten Sprachbild, also einem Themenmotiv. Als Hilfsmittel stehen ihm seine Fähigkeiten zur Beobachtung, Erinnerung und Kunst des Sprachgebrauchs als organa zur Verfügung. Also: der Autor benötigt ein Motiv, ein Thema, worüber er berichten kann. Das heißt: er muss vor der Niederschrift etwas erlebt haben – ein Er-Leben mit Körper und Geist (!) -, um mit einem Deskriptivum das Blatt mittels der Reflexion zu be-leuchten. Das Erfahrbare, die persönliche Auseinandersetzung mit dem Real-Lebendigen ist das Opfer, das der Künstler zu bringen hat, um seine Impressionen, die er in der Beobachtungsphase aus dem Objektivum kritisch und reflektorisch gewonnen hat, entweder real-authentisch oder künstlich-verzerrt wiederzugeben. Wenn zuvor von einer Opfergabe die Rede war, so meint „Opfer“ die Ohnmacht des Malers, seine auditiven, olfaktorischen, gustatorischen und haptischen Sinne nicht in das Bild mit einbringen zu können, weil die Dokumentation des Gesehenen ausschließlich über das Auge erfolgt. Der Nachwelt wird unfreiwillig die sinnvolle Erfahrbarkeit und in gewisser Weise auch ein Lustempfinden vorenthalten. Und weil sich Pierre Loti dieser Tatsache bewusst war, musste er dem Leser die Möglichkeit anbieten, das erfahrens- und erspürenswerte Japan mit all seinen Sinnen zu erfassen; dies war aber nur über die Zeichensprache, also der Schrift, möglich:

„o, könnte ich dafür nur eine Spur von dem süßen Duft [=olfaktorisch] der Blüten, die mich umgeben, der wohligen Glut der Sonne, die mich durchwärmt, von dem kühlen [=haptisch] Schatten der himmlischen Wälder auf das Papier bannen.“ (LOTI [1887]/1910: XVI, 88)

Japans visueller Bildrahmen musste daher zugunsten der Erfahrbarkeit und des Lustempfindens von „Farben, Düfte[n] und Gerüche[n]“ LOTI [1887]/1910: XXXVII, 159) gesprengt werden. Hier wird der Rezipient in seinem sensorischen Potenzial gefordert, an seine sinnlichen Grenzen geführt, die ihn in der Selbsterfahrung bestärken. Die Selbsterfahrung zwingt den Menschen, sich auf ein Gefühl zu verlassen. Aus der verstandesgemäßen Passivität heraus begibt sich der Einsichtige auf das Niveau der Emotion(alität), die den Schlüssel für eine friedvolle Verständigung (die ein Verständnis voraussetzt) darstellt und schließlich zur Versöhnung führt.

In der Imagination der Figur Pierre, die ein phantastisches, magisches, zauberhaftes und feenhaftes Konstrukt reproduziert und nicht mit der Realität, also mit dem veristischen (historischen) Japan, übereinstimmt, existiert aber bereits das Japan-Bild; ein deskriptives Japan also, das Loti in Schriftform vorlegt: ein im doppelten Wortsinn künstliches Japan, das er lange kannte, ehe er dorthin kam (LOTI 1910: III, 35). Die Reproduktion des bereits Bekannten vollzieht sich durch die Anamnese, kraft der Erinnerung, die der Autor Pierre Loti mittels des Traumes konditioniert: „In diesem Augenblick macht Japan einen vortrefflichen Eindruck auf mich, nun fühle ich mich einmal mitten in der Welt, die ich mir nach den Malereien der Lackteller und Porzellangefäße erträumt hatte“ (LOTI 1910: III, 35).

Dadurch wird der Zustand der Phantasie erreicht, die – laut BARTHES – einen Zugang zum Genre Roman ermöglicht: „Um jedoch noch etwas tiefer in die PHANTASIE vorzudringen (das heißt, um zu sondieren, wie man aus ihr wieder herauskommt und zum REALEN findet, müsste ich mir nüchtern klarzumachen versuchen, welche Begabungen (»Fähigkeiten«) ich habe, einen ROMAN zustande zu bringen […]“ (BARTHES [2oo8]: 50]

Es wird die Konsequenz gezogen, dass Lotis Madame Chrysanthème als Gedächtnisroman oder auch anamnestischer Roman zu bezeichnen ist, wobei im narrativen Reproduktionsprozess das fantastische Japan im Roman sich von dem tatsächlich existenten, (nach BARTHES) „realen“ Japan differiert und das letztlich klischeehafte oder auch prototypische Japan in der Retrospektive durch den Autor eine „Deformation“ bzw. „Verformung“ (BARTHES, Die Vorbereitung des Romans, 51) erfährt: „Ein schmutziges, unfreundliches, halbüberschwemmtes Japan sah ich da, an Stelle all der schönen Häuser, Menschen und Tiere, die ich mir nach den Bildern, die ich kannte, in meiner Phantasie ausgemalt hatte“ (LOTI 1910: III, 23). Die oben angesprochene Imagination in ihrer Auswirkung „zersetzt“ also das Gesehene, die dokumentarischen Bilder; es erfolgt eine Verzerrung des Realen, die die geistige Brücke zur Fiktion schlägt: im Roman rückt das fantastische und zauberhafte „Wunderland“ Japan erst bei Einbruch der Dunkelheit konsequent ins Blickfeld: „[…] Je tiefer die Nacht herabsank und alles rings umher in bläulichem Dämmerlichte verschwimmen ließ, um so mehr ähnelte Japan wieder dem Bilde, das unsre Phantasie von ihm entworfen hatte.

Langsam, ganz langsam wurde es wieder zum zauberhaften Wunderland.

Der Sternenhimmel und die hohen schwarzen Berge mit ihren zackigen Höhen spiegelten sich in den stillen Fluten so deutlich wieder, daß man glauben konnte, wir schwebten am Rande eines Höllenschlundes, dessen Grund mit Phosphorfünkchen übersät war.

[…]“ (LOTI 1910: II, 16)

Auf die Fotografie übertragen folgt die Konklusion: sowohl der Autor als auch seine Leserschaft muss sich in die Dunkelkammer begeben, um das fotografisch fixierte Kunstwerk (Japan), welches ja offensichtlich lichtempfindlich ist, begutachten zu können. Dabei reicht es nicht aus, das Bild unreflektiert zu betrachten, sondern man muss sich mit seinem Verstand dem Akt der Erinnerung unterziehen, die zur Verständlichkeit der Intention des Bildes, welches von den verwendeten Farben lebt, führt. Pierre Loti bringt diese Schlussfolgerung in Le Roman d’un enfant (1890) genau auf den Punkt: „Am Anfang war mein völlig neuer und noch dunkler Verstand wohl auch mit einem Photoapparat voll lichtempfindlicher Spiegel vergleichbar. Auf diesen unberührten Platten bringen ungenügend beleuchtete Gegenstände nichts hervor. Wenn hingegen irgendein intensives Licht auf sie fällt, bilden sich darum herum große Flecken auf den Platten, in welche das noch Unbekannte aus der Außenwelt eingraviert wird. – So gehen meine ersten Erinnerungen immer auf den lichtgebadeten Hochsommer, auf die funkelnden Mittagsstunden zurück oder dann auf die Holzfeuer mit den hohen rosaroten Flammen“ (LOTI [1890]).