Fotografie bei Pierre Loti

Pierre Loti präsentiert mit dem Roman Madame Chrysanthème ein „Fotoalbum“, das kunstvolle „Urlaubsbilder“ enthält: Augenblicke wurden dokumentarisch festgehalten, um die Erinnerung szenenhaft ins Gedächtnis zu rufen. Dass der Roman mit einem Fotoalbum in Verbindung gebracht wird, liegt nahe, da Pierre Loti in der Widmung davon spricht, dass Madame Chrysanthème ein Tagebuch ist, das seine persönlichen Eindrücke von Japan und die Wirkung des ostasiatischen Landes auf ihn beinhaltet. Der Autor bringt diese Erlebnisse bei der Dokumentation mit ein – er war also Augenzeuge. Erfahrungen wurden zunächst visuell erfasst und dann in einem individuellen „Bearbeitungsprozess“ der Reflexion in Form eines Tagebuchs bzw. Romans niedergeschrieben. Nun ist die Transferarbeit von der Optik zur Notation eine Möglichkeit, Erfahrbarkeiten wiederzugeben. Eine weitere Möglichkeit der Wiedergabe ist, visuelle Eindrücke in ihrem jeweiligen kulturhistorischen Kontext zu verarbeiten. Konkret gesprochen: der Wissenshorizont wäre beschränkt, wenn sich der Leser ausschließlich den deskriptiven Wahrnehmungsvorgängen des Autors überließe, ohne diese zu hinterfragen. Es ist eine Sache, wenn der Interessent eine Schilderung gelesen hat, davon ausgeht oder – noch schlimmer – sich darauf verlässt, dass der Autor das Erlebte wahrheitsgemäß wiedergibt. Dass der Autor aber während des Wahrnehmungsprozesses sich bestimmter Hilfsmittel bedienen kann, um das Gesehene in einem bestimmten Rahmen zu präsentieren, ist eine andere Sache. Diese Alternative bedarf für den flexiblen Schriftsteller, der von seiner Leserschaft eine erhöhte Aufmerksamkeit und einen gewissen Intellekt fordert, eines Opfers: dieses Opfer lautet Anpassungsfähigkeit. Gemeint ist die Adaption bzw. Assimilation, die vor allem dann benötigt wird, wenn der Kontext nicht intra-, sondern interkulturell begründet liegt. Zu dieser Einsicht ist auch Pierre Loti bei seinem Auslandsaufenthalt gelangt: „Die Unterschiede zwischen mir und den Bewohnern dieses Landes [Japan] schwinden immer mehr; meine Gedanken, mein Geschmack, meine Gefühle passen sich meiner komischen Umgebung an“ (LOTI [1887]/1910: XLIX, 204).

Wie nun Pierre Lotis Roman Madame Chrysanthème in formaler Hinsicht sinnvoll zu untersuchen ist, hängt ergo mit der Kulturhistorie, die sich bei einem Genre wie dem Reiseroman ergibt, unweigerlich zusammen. Wie geht man vor? Fakt ist, dass Madame Chrysanthème gegen Ende des 19. Jahrhunderts, nämlich 1887, erschienen ist. Mit dem Wissen, dass der Autor sein Tagebuch im Sinne eines „Fotoalbums“ angelegt hat, ergibt sich gezwungenermaßen die Frage nach der Historie der Fotografie. Die menschliche Leistungsfähigkeit zur Kombinatorik führt uns schließlich zur historischen Malerei, in der eben die Fotografie wurzelt.

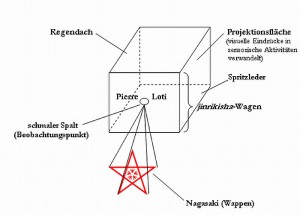

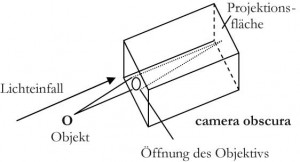

Mit der Erfindung der camera obscura (lat. „dunkle Kammer“) erfuhr die Fotografie ihren Anfang: dieser Apparat wurde zur zeichnerischen (!) Darstellung und Erfassung eines Beobachtungsgegenstands verwandt. Durch ein kleines Loch gelangte Sonnenlicht in den Apparat und der anvisierte Gegenstand wurde in zwei Strahlenbündel auf die hintere Projektionsfläche kopfüber abgelichtet. Da das erzeugte Abbild äußerst lichtschwach erschien, konnte es nur innerhalb eines dunklen Milieus betrachtet werden. Ohne dieses Hintergrundwissen, das Pierre Loti bei seiner Leserschaft vorausgesetzt hatte, würde man nicht verstehen, warum im Roman die Figur Pierre (deren Rolle sich der Autor angenommen hat) die Hafenstadt Nagasaki als „Stückchen Japan“ (LOTI [1887]/1910: III, 26) zum ersten Mal bewusst nur durch einen „schmalen Spalt“ betrachten konnte: „ich nehme den Dschin [sic] mit dem Regenschirm und steige in seinen Wagen, dessen Regendach er über mich aufklappt. O weh, wie nieder, wie nieder! Dann zieht er ein Spritzleder über meine Beine, schiebt es mir bis an die Augen hinauf. […] Was machte doch dieses Japan auf mich einen so seltsamen Eindruck, als ich es nun zum erstenmal [sic] durch den schmalen Spalt zwischen Spritzleder und Regendach musterte!“ (LOTI [1887]/1910: III, 23) Vergleicht man nun Lotis Sichtweise auf Nagasaki mit der Funktionsweise der camera obscura, so ist eine definitive Übereinstimmung festzustellen. In beiden Fällen, sowohl beim jinrikisha-Gefährt als auch bei der camera obscura kann das entsprechende Objekt lediglich durch eine kleine Öffnung betrachtet werden.

Die ersten Versuche mit der camera obscura unternahm ein gewisser Nicéphore Niépce (1765-1833). Seine Bildergebnisse im Jahre 1816 bezeichnete er als „Heliographien“, also Zeichnungen, die unter Verwendung von Chlorsilber bei Sonnenlichteinwirkung entstanden sind:

„[…] Zwei große und zwei kleine [Heliographien], alle deutlich klarer und genauer, was mit Hilfe eines einfachen Tricks gelungen ist, indem ich [=Niépce] nämlich die Öffnungen des Objektivs [der camera obscura] durch eine mit einem Loch versehene Pappscheibe verkleinert habe. Nunmehr gelangt weniger Licht ins Innere der Camera [sic] obscura, zugleich wird das Bild lebendiger, und seine Umrisse ebenso wie die Lichter und die Schatten werden deutlich klarer und besser ausgeleuchtet. […]“

Präsentiert wurde das Ergebnis als Negativ, in Schwarz-Weiß und seitenverkehrt. Die wohl bekannteste Heliografie von Niépce ist der ››Blick aus dem Arbeitszimmer‹‹ (1827). Deren Entstehungsgeschichte schildert Hans-Michael KOETZLE wie folgt:

„[…] Was tut man als denkender Mensch, wenn der Geist stockt, die Gedanken um ein Problem kreisen und man nicht weiterkommt? Man schaut hinaus, sucht über den bescheidenen Horizont seines Arbeitsplatzes hinweg Rat und mentale Anregung in der Ferne. Das Arbeitszimmer von Joseph Niépce […] liegt im französischen Burgund, im ersten Stock seines Familiensitzes Maison du Gras in dem Dorf Saint-Loup-de-Varennes, etwa sechs Kilometer südlich von Chalon-sur-Saône. Wie oft Niépce aus dem Fenster dieses Zimmers geblickt haben mag – wir wissen es nicht. Ziemlich genau allerdings wissen wir, was er gesehen hat, nämlich rechts das Dach bzw. einen Teil des Daches der Scheune und etwas weiter links davon das so genannte ››Taubenhaus‹‹. Ganz links dann das tiefer gelegene Backhaus. Schließlich im Hintergrund den Birnbaum, dessen dichtes Laub in den Sommermonaten an zwei Stellen deutlich den Himmel durchscheinen lässt. Was er sah, hat er mit der Kamera [sic] [obscura] festgehalten. Wohl im Juni oder Juli 1827 entstand sein Blick aus dem Fenster des Arbeitszimmers im Maison de Gras – zugleich die wohl erst dauerhafte, wenn auch spiegelverkehrte Aufnahme in der Geschichte der Fotografie. […]“ (KOETZLE 2008: 10)

Nun stellte man sich die Frage, wie man aus diesen Negativ-„Bildern“ positive und – vor allem – dauerhafte Bilder produzieren konnte. Anstöße ließen sich in der Vergangenheit schnell finden: u.a. Johann Heinrich Schulze’s Erkenntnis der Lichtempfindlichkeit bei Silbersalzen im Jahre 1727 oder die Erfindung der Lithografie (1797) von Aloys Senefelder. Aus diesen historischen Erfahrungen heraus begann Niépce, beruhend auf chemisch-physikalischen Grundlagen, die eingefangenen Bilder mithilfe verschiedener Säuren in Metall oder Stein zu ätzen, also einzugravieren – zunächst jedoch ergebnislos. Doch der Rückgriff auf die Verfahrensweise des Kupferstichs lieferte dem französischen Forscher Niépce 1822 schließlich die Lösung (im doppelten Wortsinn): Asphalt hieß das „Lösungsmittel“. Diese Substanz stellte sich als geeignet heraus, da sie ausbleicht und unter Sonnenlichteinwirkung härtet; bedeckte, schattige Flächen blieben löslich und konnten ausgewaschen werden. Niépce machte mit diesem Hintergrundwissen die Probe aufs Exempel, fertigte vom Portrait des Pius VII. ein Kupferstich an und machte dieses durch Öl transparent; das Bild legte er auf eine asphaltbeschichtete Glasplatte und setzte es für etwa zwei bis drei Stunden dem Sonnenlicht aus. Nach dieser Belichtungszeit waren die belichteten Flächen gehärtet, die bedeckte Stelle hingegen blieb löslich, die dann mit Lavendelöl und Terpentin abgewaschen werden konnte. Bei einem weiteren Versuch wurde in einem letzten Schritt die Kupferplatte durch eine Glasplatte ersetzt, da Glas mehr Licht reflektierte. Die Weichen für ein naturgetreues Abbild wurden somit gelegt:

„[…] Und in der Tat nahm Niépce um 1825 seine früheren Experimente mit der Camera obscura wieder auf. Er ersetzte – im Februar 1827 – die selbst gebaute Kamera [sic] durch ein von [Vincent] Chevalier [1770-1841] gefertigte ››professionelles‹‹ Modell [namentlich Achromatique Perfectionné] mit Bikonvexlinsen, nutzte asphaltbeschichtete Zinnplatten und kam so, wohl im Frühsommer 1827, zu einem (seitenverkehrten) Direktpositiv im Format 16,5 x 20,5 cm, bei dem der schimmernde Asphalt das Licht, das nach Auswaschen mit Lavendelöl freigelegte Zinn die Schatten wiedergab. […]“ (KOETZLE 2008: 14)

Und nun zur Transferarbeit: Es geht darum, die eben aufgeschlüsselten, historischen Quelleninformationen mit den entsprechend relevanten Textabschnitten in Pierre Lotis Roman Madame Chrysanthème zu vergleichen. Dieser Vergleich wird zeigen, dass Loti seine visuelle Wahrnehmung unter Einbezug wissenschaftlicher Erkenntnisse in den Bereichen der Fotografie (bzw. Malerei) und Optik reflektiert und diese dann in einem kulturhistorischen Kontext niedergeschrieben hat.

Vergleich Nummer 1:

Die historische Fotografie

Konstruktion der camera obscura von Nicéphore Niépce:

„[…] Zwei große und zwei kleine, alle deutlich klarer und genauer, was mit Hilfe eines einfachen Tricks gelungen ist, indem ich [=Niépce] nämlich die Öffnungen des Objektivs [der camera obscura] durch eine mit einem Loch versehene Pappscheibe verkleinert habe. Nunmehr gelangt weniger Licht ins Innere der Camera obscura, zugleich wird das Bild lebendiger, und seine Umrisse ebenso wie die Lichter und die Schatten werden deutlich klarer und besser ausgeleuchtet. […]“ (Brief von Niépce an seinen Bruder Claude, zitiert nach KOETZLE [2008], loc. cit., S. 11)

Wiedergabe der Informationen über die historische Fotografie in Pierre Lotis Roman Madame Chrysanthème

- „Der grauende Tag ließ uns Japans Küste erkennen. Genau zur vorausberechneten Stunde tauchte sie in weiter Ferne wie ein schmaler Streifen aus dem Meere auf, das uns seit vielen Tagen in endloser Oede umflutete. Zuerst konnte man nur eine Reihe von den ersten Sonnenstrahlen rosig beleuchteter Berggipfel unterscheiden – das der Küste vorgelagerte Inselmeer der Fukaï. Aber bald sah man dahinter, den ganzen Horizont begrenzend, eine dunkle Masse, wie eine Wolke über dem Meere: das war Japan, das wahre Japan, und langsam lösten sich aus dem dichten Nebel scharfumrissene, dunkle Schatten ab, die Berge von Nagasaki. […]“ [LOTI [1887]/1910: I, 8]

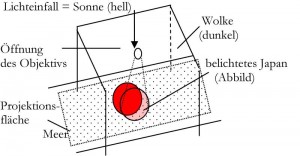

- Die Abgrenzung der hell-dunkel Flächen bei Loti entspricht im Versuchsfall von Niépce exakt der Ausleuchtung von Licht und Schatten im Inneren der camera obscura, deren Öffnung verkleinert wurde, damit weniger Licht in die Kamera gelangen konnte.

- Die camera obscura war zunächst eine hilfreiche Erfindung, um das entsprechende Bildobjekt mittels Sonnenlichts einzufangen. Dank Niépces Weitblick stellte sich (in kommerzieller Hinsicht) dann die Frage nach der Produktion von dauerhaften Bildern. Ein Mittel musste gefunden werden, um die gefertigten Chlorsilberbilder nun dauerhaft fixieren zu können. Weitläufige Versuche, Bilder mit diversen Säuren in Metall oder Stein zu ätzen, lieferten nicht wirklich die Lösung. Erst die Idee mit dem Rückgriff auf den von Kupferstechern verwandten Asphalt lieferte den gewünschten Erfolg für eine naturgetreue Bildkopie.

Vergleich Nummer 2:

Die historische Fotografie

„[…] Erst im Juli 1822 fand Niépce in dem auch von Kupferstichern oder Lithografen verwendeten Asphalt eine geeignete Substanz. Er wusste: [a] Asphalt bleicht aus und […] härtet [b] unter Lichteinwirkung, wohingegen die Schatten löslich bleiben und [c] ausgewaschen werden können. So [d] kopierte er ein Porträt Pius’ VII., indem er den Kupferstich durch Öl transparent machte, das Bild auf eine [a] asphaltbeschichtete [e] Glasplatte legte und es dem Sonnenlicht aussetzte. Nach zwei bis drei Stunden waren [b] die belichteten Stellen so weit gehärtet, dass die abgeschatteten, löslich gebliebenen mittels Lavendelöl und Terpentin [c] abgewaschen werden konnten. Schon bald ersetzte Niépce das Glas durch Kupfer bzw. Zinn, das, wie er den Bruder wissen ließ, mehr Licht [e] reflektierte und sich damit viel besser eigne für sein eigentliches Vorhaben: Ansichten nach der Natur. […]“

- Wiedergabe der Informationen über die historische Fotografie in Pierre Lotis Roman Madame Chrysanthème

- [Text 1]:„[…] Der Sternenhimmel und die hohen schwarzen Berge mit ihren zackigen Höhen spiegelten sich in den stillen Fluten so deutlich wieder, daß man glauben konnte, wir schwebten am Rande eines Höllenschlundes, dessen Grund mit [a] Phosphorfünkchen übersät war. […]“ [LOTI [1887]/1910: II, 16]

Japans fotografische Belichtung mit Phosphor in Pierre Lotis Madame Chrysantheme ©Georg Gerry Tremmel

[Text 2]: „[…] Von meinem Balkon sehe ich auf […] das [b] von Sonnenlicht überflutete Nagasaki. […] Was unterscheidet überhaupt die einzelnen Gegenden? Ich entsinne mich viel [b] leuchtenderer Sommertage – der Sonnen-Baal erschien mir schon gewaltiger, furchtgebietender. Mir erscheint hier alles nur wie eine blasse, unvollkommene [d] Kopie dessen, was ich auf meinen ersten Reisen sah. Und traurig frage ich mich selbst: Strahlt die Sonne nie heller? Strahlte sie nirgends heller? Oder täuschen mich nur meine Augen, und werden auch jene andern Eindrücke einst [c] verblassen […]“ [LOTI [1887]/1910: XX, 94-95]

[Text 3]: „[…] Und hier unten [e] spiegelten die stillen Fluten eine zweite Stadt, ein zweites Lichtmeer wider. […]“ [LOTI [1887]/1910: II, 17]

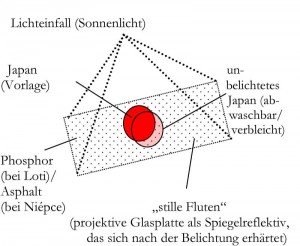

Im zweiten Kapitel betrachtet der Protagonist Pierre die japanische Hafenstadt Nagasaki bei Nacht, wobei die „hohen schwarzen Berge mit ihren zackigen Höhen“ erneut zur Kopiervorlage werden. Als Projektionsfläche dienen die „stillen [Wasser-]Fluten“ im Hafen, die mit Phosphor „übersät“ sind. Im Vergleich zu Niépces Rückgriff auf Asphalt, ist die Glasplatte bei Loti (im Roman stellen die „stillen Fluten“ diese dar) mit Phosphor beschichtet: „Der Sternenhimmel und die hohen schwarzen Berge mit ihren zackigen Höhen spiegelten sich in den stillen Fluten so deutlich wieder, daß man glauben konnte, wir schwebten am Rande eines Höllenschlundes, dessen Grund mit Phosphorfünkchen übersät war“ (LOTI [1887]/1910: II, 16). Der Sternenhimmel und die schwarzen Berge erscheinen im Spiegelbild der Fluten phosphoreszierend, also leuchtend. Nun ergeben sich logischerweise zwei Fragen: Warum erwähnt Pierre Loti Phosphor im Kontext der Fotografie und welche Bedeutung, oder anders formuliert, welche Wirkung besitzt das chemische Element „Phosphor“ überhaupt? Der Blick in ein Lexikon anno 1888 gibt Aufschluss:

„Phosphor, chemisch einfacher Körper, findet sich nicht im freien Zustand in der Natur, sehr verbreitet aber in Verbindung mit Sauerstoff und Metall in der Form von Phosphorsäuresalzen, besonders als phosphorsaurer Kalk (Apatit, Phosphorit), dann als phosphorsaure Magnesia mit Fluormagnesium (Wagnerit), als phosphorsaure Ammoniakmagnesia (Struvit), als phosphorsaure Thonerde (Wavellit, Kalait), mit Magnesia- und Eisenoxydulphosphat (Lazulit), als phosphorsaures Bleioxyd mit Chlorblei (Pyromorphit) oder mit Thonerde (Bleigummi), als Eisenphosphat (Vivianit, Phosphoreisensinter), auch mit andern Phosphaten (Eisenpecherz, Zwiselit, Triphyllin, Childrenit etc.), als Kupferphosphat (Lunnit, Tagilit), als Uranphosphat mit Kalk- und Kupferphosphat (Uranit, Kupferuranit), in vielen Arsensäuresalzen als teilweiser Ersatz der Arsensäure etc. Geringe Mengen von Phosphaten finden sich in den wichtigsten Gesteinsarten, durch deren Verwitterung sie in die Ackererde, in Quell-, Fluß- und Meerwasser gelangen. […]

Gewöhnlicher Phosphor ist farblos oder gelblich, durchscheinend, wachsglänzend, vom spez. Gew. 1,83, Atomgewicht 30,96; er ist bei niedriger Temperatur spröde, bei mittlerer knetbar, schmilzt bei 44,3,° siedet bei 290°, bildet farblosen Dampf, verflüchtigt sich langsam, aber schon bei gewöhnlicher Temperatur. Er ist unlöslich in Wasser, wenig löslich in Alkohol und Äther, fetten und flüchtigen Ölen, leicht in Schwefelkohlenstoff, Chlorschwefel und flüssigem Schwefelphosphor und kann aus diesen Lösungen und durch Sublimation in farblosen, diamantglänzenden Kristallen erhalten werden. An feuchter Luft oxydiert sich Phosphor über 0° langsam zu phosphoriger Säure, dabei leuchtet er im Dunkeln und entwickelt knoblauchartigen Geruch; zugleich wird ein Teil des Sauerstoffs ozonisiert, und es entstehen Nebel von salpetrigsaurem Ammoniak, welche durch beigemengten Phosphordampf leuchten. […]“

Wenn Loti also davon spricht, dass sich der Sternenhimmel und die Berge im Wasser „deutlich“ leuchtend spiegeln, so ist die starke Leuchtkraft des Spiegelbildes auf das phosphorhaltige Wasser zurückzuführen. Doch nun zur Frage, warum der Autor dieses chemische Element im Zusammenhang mit Niépces Fortschritt in der Fotografie bringt. Niépce hatte vom Portrait des Pius VII. ein Kupferstich angefertigt, das er durch Öl transparent machte, dieses auf eine asphaltbeschichtete Glasplatte legte und es dem Sonnenlicht aussetzte. Während die belichteten Stellen gehärtet waren, blieben die unbelichteten löslich, die er dann unter anderem mit Terpentin abwaschen konnte. In Lotis Roman setzt der Autor die japanische Hafenstadt Nagasaki mit Einsatz der Leuchtkraft, eben mittels Phosphors, gekonnt in Szene. Der Einsatz von Terpentin war im Versuchsfall von Niépce, und zwar beim Abwaschen der unbelichteten Flächen des Portraits, von Nöten, um eine naturgetreue Kopie anfertigen zu können. Würde man aber in Lotis Falle Terpentinöldampf und Schwefelwasserstoff dem an der feuchten Luft oxydierten Phosphor zusetzen, wäre ein Leuchten des Phosphors unmöglich gewesen:

„[…] Eine Spur von Terpentinöl- oder Ätherdampf und Schwefelwasserstoff in der Luft verhindert das Leuchten und die langsame Oxydation. Die bei dieser langsamen Oxydation entwickelte Wärme reicht hin, gehäuft liegenden Phosphor zu schmelzen, worauf derselbe sich entzündet und mit weißer, leuchtender Flamme zu Phosphorsäureanhydrid verbrennt. Deshalb muß Phosphor stets unter Wasser aufbewahrt werden. Auch durch Salpetersäure, Chromsäure etc. wird Phosphor zunächst zu phosphoriger, dann zu Phosphorsäure oxydiert. Er verbindet sich direkt mit Schwefel, Chlor, Brom, Jod und vielen Metallen.“

Der französische Autor Pierre Loti hielt es offenbar für wichtig, die japanische Hafenstadt Nagasaki bei Nacht im spotlight hellleuchtend erscheinen zu lassen, und zwar mithilfe der Quantenphysik. Auf den ersten Blick scheint sich Loti von der Thematik „Photographie“ zu entfernen, wenn zuvor davon noch die Rede war, hier aber offensichtlich die Chemie in den Vordergrund rückt. Ein retrospektivischer Blick in die Historie der Fotografie wird jedoch zeigen, dass sich Pierre Loti sehr wohl wissenschaftsübergreifend mit dieser Disziplin beschäftigt und in seinen Aufzeichnungen mit eingebracht hat. In diesem Zusammenhang sei Heinrich HEINLEIN (1803-1885) zu nennen, einen deutschen Landschaftsmaler (!), der in seiner – für die Fotografie – wegweisenden Abhandlung „Photographikon“ ein Hülfsbuch konzipiert hat „aufgrund der neuesten Entdeckungen und Erfahrungen in allen Zweigen der photographischen Praxis. Nebst ihrer Anwendung auf Wissenschaft und Kunst“ (1864, 1. Ausgabe). In der „vierten Abtheilung [sic]: Photographie mit Phosphor“ des „dritten Theils [sic]: Photographie ohne Silbersalze“ führt HEINLEIN Versuche mit dem chemischen Element Phosphor an, die in der Photographie unternommen wurden:

„Dr. [John William] DRAPER [1811-1882] hat gefunden, dass der gewöhnliche gelbe Phosphor, der Wirkung des Lichts ausgesetzt, sich in die rothe [sic] allotropische Modifizierung dieses Körpers verwandelt. Von dieser Thatsache [sic] ausgehend, lässt der Autor den Phosphor als dünne Schicht zwischen zwei Gläser laufen. Es ist ihm gelungen, auf dieser Oberfläche die Linien des Spektrums zu erhalten, und selbst photographische Bilder mittelst [sic] Negativs zu erzeugen. Einige dieser Bilder wurden 6-7 Jahre ohne Veränderung im Dunkeln erhalten. Da der gewöhnliche gelbe Phosphor in einer gewissen Anzahl von Vehikeln löslich, der rothe hingegen darin volkommen unlösbar ist, so können diese Bilder leicht fixirt [sic] werden, wenn man sie mit Schwefelkohlenstoff bedeckt; die Partien, welche keinen Eindruck erhalten haben, lösen sich dann leicht auf. In Folge der leichten Entzündbarkeit des Phosphors können diese Bilder blos [sic] als wissenschaftliche Kuriositäten [!] betrachtet werden; indessen ist ihre Erzeugung von grossem Interesse. Diese Mittheilung [sic] wurde zuerst im Dezember 1861 in „London Review“ gemacht.

Der Phosphor ist sehr entzündlich und verbrennt langsam freiwillig in der Luft. Er muss unter Wasser aufbewahrt und geschnitten werden.

Auch der Prof. JOSEPH EUGEN BALSAMO [Hervorhebung: HEINLEIN] in Lucca hat einen Ersatz für das salpetersaure Silberoxyd bei der Herstellung des positiven Papiers aufgefunden. Es ist Salzsäure mit Phosphor gesättigt und dann mit essigsaurem Kupfer versetzt. Das Papier, mit dieser Auflösung getränkt, wird unter dem Negativbilde dem Licht ausgesetzt, bis es eine graue Farbe annimmt, dann aus dem Rahmen genommen und 5 Minuten lang Schwefelwasserstoffdämpfen ausgesetzt, welche nur auf die Stellen des Papiers wirken, die durch das Licht verändert worden sind. Das Bild wird nun durch eine Lösung von salpetersaurem Wismuthoxyd hervorgerufen und fixirt. Dabei findet eine Zersetzung des Kupfersalzes statt und das durchaus unveränderliche Bild besteht aus Wismuthoxyd.

Dr. [Julius] SCHNAUSS [1827-1895] sagt über die sogenannte Phosphorkopirmethode [sic] von J. BALSAMO: dieselbe sei ohne den geringsten praktischen Werth [sic] und räth [sic] ab, Versuche mit dem gefährlichen, leicht entzündlichen Phosphor zu machen, da seine eigenen Versuche sämmtlich [sic] zu keinem Resultat führten.“ (HEINLEIN 1864: 308-309)

Phosphor zählte also zu den chemischen Präparaten, das zur Herstellung fotografischer Bildergebnisse verwandt wurde. Mit der Erwähnung desselben Elements im Roman Madame Chrysanthème, das der französische Autor Pierre Loti im Zusammenhang mit dem oben genannten „Fotoalbum“ eingeführt hat, wird bereits auf einen von vielen möglichen fotografischen Prozessen hingewiesen, „welche die photographischen Bilder selbst“ (HEINLEIN 1864: 311) in der Vergangenheit hervorgebracht haben. So schließt sich Pierre Loti augenscheinlich Heinrich HEINLEINs Aussage an, wenn jener anmerkt, dass „der Photograph […] seine Präparate vollständig beherrschen lernen [muss], sonst bleibt er stets ein Sklave derselben“ (HEINLEIN 1864: Vorwort, VI). Loti ging es ebenfalls um das, „was der Photograph in seiner Hand hat und haben muss (Hervorhebung: HEINLEIN). Der Fotograf musste – wollte er „glückliche Resultate erzielen“ – Kenntnisse besitzen über „Bereitung und Zusammenstellung seiner Präparate“ (HEINLEIN 1864: Vorwort, VI). Wurden diese Kenntnisse erworben, konnte man zur Anwendung der Fotografie übergehen. Der Versuch, eine naturgetreue Kopie von der japanischen Hafenstadt Nagasaki anzufertigen, scheint im Roman aus Pierre Lotis Sicht jedoch gescheitert zu sein:

„[…] Von meinem Balkon sehe ich auf […] das von Sonnenlicht überflutete Nagasaki. […]

Was unterscheidet überhaupt die einzelnen Gegenden? Ich entsinne mich viel leuchtenderer Sommertage – der Sonnen-Baal erschien mir schon gewaltiger, furchtgebietender. Mir erscheint hier alles nur wie eine blasse, unvollkommene Kopie dessen, was ich auf meinen ersten Reisen sah. Und traurig frage ich mich selbst: Strahlt die Sonne nie heller? Strahlte sie nirgends heller? Oder täuschen mich nur meine Augen, und werden auch jene andern Eindrücke einst verblassen […]“ [LOTI [1887]/1910: XX, 94-95]

Loti führt seine „unvollkommene [Foto-]Kopie“ von Nagasaki auf die schwache Sonnenlichteinstrahlung („Strahlt die Sonne nie heller?“) zurück. HEINLEINs Aufzeichnungen über bereits unternommenen Versuche im Bereich der Fotolithografie zeigen nämlich, dass die Aussetzung (auch Exposition genannt) des „Lithographirsteins“ (HEINLEIN 1864, 312) bei hellem Licht (!) gewöhnlich die Zeit von ½ bis 1 Stunde erforderte, in einigen Fällen sogar 3 Tage (HEINLEIN 1864, 313). Auch wenn Loti die schlechte Qualität der entstandenen Aufnahme von Nagasaki mit seiner Sehschwäche (in Erscheinungsform einer optischen Täuschung) zu entschuldigen vermochte, so ist bei HEINLEIN eine simple Erklärung zu finden. Denn HEINLEIN berichtet von einem Verfahren, das ein gewisser Macpherson in der Fotografischen Gesellschaft von Schottland im Oktober 1856 wie folgt bekanntgab:

„In einem Mörser stosse man ein Stück Asphalt […], etwa 1½ Quadratzoll [1] gross, zu feinem Pulver, schütte es in eine Flasche und giesse [sic] 6 Unzen [2] reinen Aether [sic] darauf, schüttele 10 Minuten und lasse dann 5 Minuten ruhig stehen, bis das Asphaltpulver zu Boden gefallen ist. Diese Flüssigkeit ist nutzlos und wird in eine andere Flasche abgegossen. Den Aether kann man durch Abdestilliren [sic] wieder gewinnen. Auf das Asphaltpulver werden nun von Neuem 6 Unzen Aether gegossen, die Flasche eine Viertelstunde lang tüchtig geschüttelt und dann die Flüssigkeit durch Papier in eine reine Flasche filtrirt, worauf sie verwendet werden kann; der zurückbleibende Bodensatz wird weggeworfen. Die Flüssigkeit soll von einer schönen durchsichtigen Farbe sein. Man nimmt nun einen blauen Lithographirstein [sic], welchen der Drucker bereits mit einem recht feinen Korn versehen hat, bringe ihn bei zerstreutem Tageslicht in eine horizontale Lage und giesse nun so viel, als zur Bedeckung der Oberfläche des Steins nöthig ist, von der ätherischen Asphaltlösung in ein Glas und aus demselben leise und langsam, aber regelmäßig, auf die Mitte des Steins, dass sich dieselbe überall hin ausbreitet. Während dies geschieht, darf kein Luftzug im Zimmer sein, auch darf sich der Operator so wenig als möglich bewegen, damit kein Luftzug entsteht, ja er soll selbst einige Minuten lang den Athem [sic] anhalten und beim Hinwegnehmen des Armes nicht zu schnell verfahren, um Bewegung der Luft zu vermeiden. In weniger als einer Minute ist der Aether verdunstet und hinterlässt eine trockene, lichtbraune Oberfläche, welche, durch ein Vergrösserungsglas betrachtet, ein körniges Ansehen zeigen soll.

Auf diesen so vorbereiteten Stein legt man nun ein Glasnegativ mit einem Mal in die richtige Lage, damit man dasselbe nicht zu verschieben braucht, befestigt es mit Papierstreifen, die man um den Rand des Glases auf den Stein klebt, um die Oberfläche des Steines vor Luft- und Staubzutritt zu schützen, die man nun dem Licht aussetzt. […] Nach beendigter Exposition wird der Stein in das Arbeitszimmer, welches blos [sic] zerstreutes Licht enthalten darf, gebracht, die aufgeleimten Papierstreifen mit einem Federmesser abgeschnitten und das Negativ mit e i n e m M a l e [Hervorhebung: HEINLEIN] von der Platte abgehoben, damit keine Verrückung stattfinden könne. Nachdem die letzten Reste der Papierstreifen vom Stein entfernt sind, legt man denselben mit der Bildfläche nach unten in ein Gefäss, welches ½ Zoll hoch mit reinem Aether gefüllt ist, doch so, dass der Stein nicht den Boden des Gefässes berührt. Man bewegt nach 10 Sekunden den Stein sanft auf und nieder und hebt ihn dann mit einer Bewegung auf einer Seite in die Höhe, dreht ihn um und lehnt ihn an den rand der Schüssel, sodass die Bildseite sich oben und in einer etwas schrägen Lage befindet. Ein Gehülfe [sic] giesst sofort rasch und unter gelindem Hin- und Herbewegen des Steins eine Quantität Aether auf das Bild, um alle losen Asphalttheilchen [sic] wegzuspülen. Der Stein wird nun hinweggenommen und zum Trocknen an die Wand gelehnt. Das jetzt sichtbare Bild lässt erkennen, ob man die richtige Zeit exponirt [sic] hat; wurde diese überschritten, so erscheinen die Schatten licht und die Lichter dunkel; das Bild ist dann nicht zu brauchen. […]“ (HEINLEIN 1864: 312-313)

Sowohl Niépce als auch Macpherson verwandten für die Anfertigung der Fotokopie ein Glasnegativ zum Zwecke der Lichtreflexion, das für eine gute „Bildauflösung“ sorgte. Dass Glas spiegelreflektierend wirkte, wusste Pierre Loti und setzte denselben Effekt in seinem Roman im folgenden Textabschnitt um: „Und hier unten spiegelten die stillen Fluten eine zweite Stadt, ein zweites Lichtmeer wider.“ (LOTI [1887]/1910: II, 17) Die Wirksamkeit der Spiegelreflexion spricht Loti bei seiner Beobachtung der japanischen Hafenstadt Nagasaki an weiteren Stellen im Roman an:

| Kapitel [Seitenangabe] | Textabschnitt |

| II [35] | „Der Sternenhimmel und die hohen schwarzen Berge mit ihren zackigen Höhen spiegelten sich in den stillen Fluten so deutlich wieder […]“ |

| II [38] | „Und hier unten spiegelten die stillen Fluten eine zweite Stadt, ein zweites Lichtmeer wider. […]“ |

| XI [17] | „Auf der Sohle des Tales aber, gerade zu unsern Füßen, liegt, halb versteckt, zwischen den hochragenden Bergen die Reede, auf deren dunkler, spiegelglatter Flut die heute über und über mit Flaggen und Wimpeln geschmückten Dampfer und Dschunken so klein wie Kinderspielzeug erscheinen. […]“ |

| LI [57] | „An einer Ecke, von der man die ganze Reede aus der Vogelperspektive überschauen kann, machen wir Halt und blicken auf die schwarze, unzählige Lichter widerspiegelnde Flut hinab, auf die Schiffe, die wie kleine schlafende Fische erscheinen […]“ |

Dem Spiegel bzw. Glas kommt im Roman Madame Chrysanthème eine weitere Bedeutung zu. Beim Beobachtungsvorgang behilft sich der Autor eines optischen Apparats, nämlich des Fernglases:

„[…] Gleichwohl muß man zugeben, daß die kleine Landschaft getreu nach der Natur kopiert wurde […]. Wenn man von einer Ecke des dunkeln Zimmers aus auf dieses Landschaftsbildchens hinausblickt, so weiß man nicht, ob dies alles Wirklichkeit oder nur ein Gebilde der Phantasie ist – es sieht sich an wie eine ferne Gegend, die man durch ein umgekehrtes Fernglas betrachtet. […]“ (LOTI [1887]/1910: XXXV, 4)

Wenn von einem Fernglas die Rede ist, das Loti augenscheinlich bewusst nicht korrekt („durch ein umgekehrtes Fernglas betrachtet“) gebrauchte, so handelt es sich hierbei um das Keplerische Fernglas , welches anvisierte Objekte umgekehrt sichten lässt. Da aber Loti die Landschaft durch das Objektiv, und nicht – wie üblich – durch das Okular des Fernglases betrachtete, hebt sich der Effekt der Umkehrung daher auf; Objekte erscheinen nunmehr klein und weit entfernt. Die Optik wurde zwar im Kontext eines Beobachtungsvorgangs angesprochen, doch steht immer noch die Fotografie im Vordergrund, genauer gesagt die Landschaftsfotografie:

„Das […] Landschaftsfach liefert […] Bilder […] fremder Erdregionen und ist somit ein wichtiges Hilfsmittel der Forschung und Belehrung. Bei Ausübung desselben befolgt man das gewöhnliche photographische Verfahren. [Man begnügt] sich mit Linsen von kleinerm Durchmesser, die zwar lichtschwächer, vermöge ihrer eigentümlichen Konstruktion aber im stande [sic] sind, ein größeres Gesichtsfeld zu überschauen. Dahin gehören [u.a.] die sogen. einfachen Landschaftslinsen […].“

Für eine Landschaftsaufnahme wurde die so genannte „Panoramen-Camera“ eingesetzt, die sich während der Aufnahme drehte, „so daß nach und nach alle Gegenstände des Horizonts in das Gesichtsfeld des Apparats treten [konnten]. Die Platte folgt[e] in sinnreicher Weise der Drehung des Apparats, so daß man ein vollständiges Panoramenbild [erhielt].“ Oftmals erwies sich der Standort des Fotografen als äußerst schwer zugänglich, sodass die Mitnahme der schweren Ausrüstung problematisch war. Jedoch mit Einführung der namentlichen Trockenplatten wurde die Landschaftsfotografie erheblich erleichtert, da eben jene Platten fertig präpariert mitgenommen und nach Verwendung beliebig lange aufbewahrt werden konnten, bis sie für die Entwicklung zum Einsatz kamen.

Nun aber zurück zu Pierre Lotis naturgetreue Fotokopie der „kleinen Landschaft“, die im obigen Zitat angebracht wurde. Man erfährt also den Standort des Fotografen, von wo aus das Betrachtungsobjekt anvisiert wird, nämlich „von einer Ecke des dunkeln [sic] Zimmers aus“. Interessant ist der Aspekt der Dunkelheit, die als gegeben betrachtet wird, um brauchbare Bildresultate erzielen zu können. In der astronomischen Fotografie wurde eigens dafür die so genannte „Solar-Camera“ zum Zwecke der Vergrößerung benutzt:

„Dies ist ein dem Sonnenmikroskop oder der Laterna magika ähnliches Instrument, welches einen nach zwei Richtungen hin beweglichen Spiegel enthält, der die Sonnenstrahlen auf eine plankonvexe große Linse wirft. Diese konzentriert die Strahlen auf das Negativ und beleuchtet es blendend hell. Das Negativ steht nahe dem Brennpunkt einer Porträtlinse, die genau in derselben Weise wie die Linse einer Laterna magika ein vergrößertes Bild von dem Negativ entwirft.

Der Spiegel wird, um dem Lauf der Sonne folgen zu können, durch einen Heliostaten oder durch Drehung mit der Hand bewegt. Man stellt den Spiegel vor dem Fenster eines verfinsterten Zimmers auf, läßt die Lichtstrahlen in den im Zimmer befindlichen Apparat fallen, stellt das Bild auf einem Rahmen scharf ein und spannt alsdann lichtempfindliches Papier an Stelle des Bildes auf. Auf diesem erscheint alsdann das Bild durch Wirkung der Sonnenstrahlen. Die Vollendung des Bildes geschieht wie beim gewöhnlichen Kopierprozeß.“

Es ist erstaunlich, dass der Standort von Loti („von einer Ecke des dunkeln [sic] Zimmers aus“) mit dem Standort der Solar-Camera („vor dem Fenster eines verfinsterten Zimmers“) exakt übereinstimmt. Das heißt, dass Pierre Loti den Ausgangspunkt seiner Betrachtung auf die kleine Landschaft im Sinne der historischen Solar-Camera bewusst definierte.

Bisher ist gezeigt worden, dass der französische Autor Pierre Loti die Landschaftsdarstellung der japanischen Hafenstadt Nagasaki im Roman Madame Chrysanthème tatsächlich im Kontext der Optik bzw. Fotografie, also unter Einbezug wissenschaftlicher Erkenntnisse, schriftlich erfasst hat. Im Folgenden seien nun alle Textabschnitte in der Zusammenstellung anzuführen, die aufzeigen, welche im Kontext der Optik und welche im Kontext der Fotografie verfasst worden sind.

| Kapitel [Seitenangabe] | ThemenbereichOptik/Fotografie | Textbelege im Roman Madame Chrysanthème |

| I [8] | „Panoramen-Camera“Camera obscura (hell-dunkel-Flächen) | „Der grauende Tag ließ uns Japans Küste erkennen. […]Zuerst konnte man nur eine Reihe von den ersten Sonnenstrahlen rosig beleuchteter Berggipfel unterscheiden – das der Küste vorgelagerte Inselmeer der Fukaï. Aber bald sah man dahinter, den ganzen Horizont begrenzend, eine dunkle Masse, wie eine Wolke über dem Meere: das war Japan, das wahre Japan, und langsam lösten sich aus dem dichten Nebel scharfumrissene, dunkle Schatten ab, die Berge von Nagasaki. […] “ |

| II [10] | Camera obscura(hell-dunkel-Flächen) | „[…] Draußen, auf hoher See, mußte es wohl noch heller Tag sein, hier zwischen den hohen Felsenwänden brach bereits die Dämmerung herein. Die Gipfel erstrahlten zwar noch in hellem Sonnenlicht, aber am Fuß der Berge, den dichter Laubwald umsäumte, dunkelte es bereits. […]“ |

| II [16] | Fotografie mit Phosphor | „[…] Der Sternenhimmel und die hohen schwarzen Berge mit ihren zackigen Höhen spiegelten sich in den stillen Fluten so deutlich wieder, daß man glauben konnte, wir schwebten am Rande eines Höllenschlundes, dessen Grund mit Phosphorfünkchen übersät war. […]“ |

| II [38] | Camera obscura(Glasplatte als Spiegelreflektiv) | „[…] Und hier unten spiegelten die stillen Fluten eine zweite Stadt, ein zweites Lichtmeer wider. […]“ |

| III [23] | Camera obscura(Öffnung des Objektivs) | „[…] Was machte doch dieses Japan auf mich einen so seltsamen Eindruck, als ich es nun zum erstenmal durch den schmalen Spalt zwischen Spritzleder und Regendach musterte! […]“ |

| IV [46] | „Panoramen-Camera“ | „[…] Hier öffnet sich die Rückfront meines Hauses ebenfalls in eine Veranda, von der man zuerst einen Garten erblickt, dahinter ein herrliches Panorama von Wäldern und Bergen, und dazwischen das alte Nagasaki mit seinen schwarzen Hütten wie Ameisenhaufen. […]“ |

| XI [73] | Camera obscura(Glasplatte als Spiegelreflektiv) | „Auf der Sohle des Tales aber […] liegt […] die Reede, auf deren dunkler, spiegelglatter Flut die heute über und über mit Flaggen und Wimpeln geschmückten Dampfer und Dschunken so klein wie Kinderspielzeug erscheinen. […]“ |

| XII [80] | Laterna magica | „[…] In tiefer Finsternis wandert man abwärts, unter überhängenden Zweigen, zwischen dunkeln Gärten oder alten Häuschen, aus denen ein paar spärliche Lichtstrahlen auf den Weg fallen. Die Laternen sind sehr nötig, wenn der Mond nicht scheint oder von Wolken beschattet ist. […]“ |

| XX [94-95] | Fotokopie | „[…] Von meinem Balkon sehe ich auf die Tempel und Friedhöfe zu meinen Füßen hinab, auf die Wälder und grünen Berge, auf das von Sonnenlicht überflutete Nagasaki. […]Ich entsinne mich viel leuchtenderer Sommertage – der Sonnen-Baal erschien mir schon gewaltiger, furchtgebietender. Mir erscheint hier alles nur wie eine blasse, unvollkommene Kopie dessen, was ich auf meinen ersten Reisen sah. Und traurig frage ich mich selbst: Strahlt die Sonne nie heller? Strahlte sie nirgends heller? Oder täuschen mich nur meine Augen, und werden auch jene andern Eindrücke einst verblassen… |

| XXXIV [132] | Camera obscuraGlasplatte als Spiegelreflektiv | „[…] Der Himmel strahlt in wolkenlosem Blau, die Luft ist von jener klaren Durchsichtigkeit wie stets nach Sturm und Regen – man kann selbst an weit entfernten Dingen Einzelheiten unterscheiden, die früher nicht zu sehen waren. […] die ganze Umgebung erinnert an ein abgewaschenes Gemälde […]“ |

| XXXIV [139-140] | Camera obscura(hell-dunkel-Flächen) | „[…] Endlich liegt der Hof des Tempels […,] ein leuchtendes Gemälde mit phantastischem, mondbeglänztem Hintergrund, überwölbt von den schattigen Kronen mächtiger Bäume, deren schwarze Aeste eine gewaltige Kuppel, einen natürlichen Dom bilden. […]Die dunkeln Steinmassen dieser heiligen Bauten heben sich scharf von ihrer Umgebung ab, von dem leuchtenden Farben des Festes, dem sternbesäten Himmel und dem durch Myriaden von Lämpchen erleuchteten Nagasaki […]“ |

| XXXV [148] | LandschaftsfotografieOptik: Fernglas | „[…] Gleichwohl muß man zugeben, daß die kleine Landschaft getreu nach der Natur kopiert wurde […]Wenn man von einer Ecke des dunkeln Zimmers aus auf dieses Landschaftsbildchens hinausblickt, so weiß man nicht, ob dies alles Wirklichkeit oder nur ein Gebilde der Phantasie ist – es sieht sich an wie eine ferne Gegend, die man durch ein umgekehrtes Fernglas betrachtet. […]“ |

| XLV [183-185] | Japanische Studio-Fotografie | „Heute gehen wir zu einem tüchtigen Photographen – Yves, mein kleines Frauchen und ich –, um ein Gruppenbild aufnehmen zu lassen, das wir nach Hause senden wollen. […] Die japanischen Photographen unterscheiden sich von den unsrigen nur dadurch, daß sie eben Japaner sind und in japanischen Papierhäuschen wohnen. […]Die Platte, die wir schon nach wenigen Minuten sehen durften, zeigt eine recht komische Gruppe, die ein Jahrmarktphotograph aufgenommen haben könnte […]“ |

| LI [224] | Camera obscura(Glasplatte als Spiegelreflektiv) | „[…] An einer Ecke, von der man die ganze Reede aus der Vogelperspektive überschauen kann, machen wir Halt und blicken auf die schwarze, unzählige Lichter widerspiegelnde Flut hinab […]“ |

| LII [229] | Japanische Fotografie und deren Vertreter | „[…] Einen kurzen Augenblick nur beschleicht mich ein Gefühl der Wehmut, als ich aus dem Bündel ein kleines Kästchen hervorstehen sehe, in dem […] auch meine Photographie, von Uyeno aufgenommen […].“ |

[1] Quadratzoll = Quadrat mit einem Zoll Kantenlänge. Das englische Zoll, inch genannt, entspricht einer Länge von exakt 2,54 cm. Ein Quadratzoll [=square inch] entspricht einer Fläche von exakt 6,4516 cm².

[2] Unze ist ein Apothekergewicht und entspricht einem Gewicht von exakt 32 Gramm. 6 Unzen sind demnach 6 x 32 g = 192 g.